traduzione articolo di P. UNAMUNO

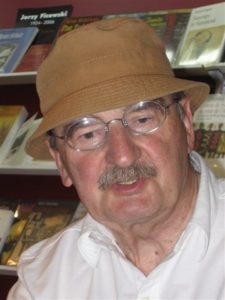

Di tutte le disgrazie che uno scrittore può subire, il più vicino a una punizione divina è perdere la capacità di comprendere e usare il linguaggio, che è tecnicamente noto come afasia. Questa fu la maledizione che colpì lo e narratore polacco Slawomir Mrozek dopo aver subito un ictus nel 2002, e l’unica cosa gratificante è che fu in grado di recuperare abbastanza da scrivere la sua autobiografia.

La casa editrice Acantilado offre per la prima volta in spagnolo il racconto di Mrozek del suo incidente cerebrale, un compito che ha intrapreso insieme al suo logopedista come terapia per riscrivere nonostante l’apatia che aveva assunto il suo essere. La pubblicazione nel 2007 (in polacco) di Baltasar (An autobiography) è stata l’ultimo punto della sua riabilitazione e l’ultimo retaggio di un letterato che è morto solo pochi mesi fa, nell’agosto 2013.

Così egli stesso fa un bilancio di danni dopo l’ictus: “Il polacco, la mia lingua madre, era diventato improvvisamente incomprensibile … Sapeva leggere, ma non capiva cosa stesse leggendo. la scrittura, il computer, il fax e il telefono (…) non sapevo come contare o orientarmi nel calendario “. Né ho distinto sopra dal basso, la destra da sinistra; delle numerose lingue straniere che conosceva prima dell’attacco, nessuna traccia rimaneva nel suo cervello.

Ma c’era dell’altro: “L’idea di uscire per la strada mi ha causato un rifiuto assoluto, gli estranei mi hanno fatto prendere dal panico“. E una sola ed enigmatica consolazione: “Avevo la capacità di ascoltare la musica, sentivo che ora capivo meglio, soprattutto quando chiudevo gli occhi”. Questa sorprendente rivelazione, per quanto soggettiva, richiama quei casi che di volta in volta si intrufolano nelle brevi notizie dei giornali: “Un uomo subisce un ictus e si sveglia parlando un’altra lingua”. Oppure “Una donna inglese dorme con un mal di testa e si sveglia parlando con un accento francese”. Cose del genere.

Mrozek si sente così estraneo al suo ex sé, come persona e come scrittore, che ha bisogno di un altro nome per riferirsi a se stesso. “Da ora in poi, nessuno può elogiarmi o censurarmi per ciò che ho scritto prima dell’afasia, perché quell’uomo non esiste più“, scrive Baltasar, che firma l’autobiografia mentre Slawomir Mrozek diventa il suo pseudonimo un curioso scambio  di carte.

di carte.

Lo stile di Baltasar è molto più diretto e sincero di quello di Mrozek, che poteva solo scrivere in modo soprannaturale, cioè salire al livello del grottesco, dell’assurdo, del grottesco, come spiega Antoni Libera nella sua nota preliminare al volume. Emergendo dalle rovine della sua intelligenza – in quello che sarebbe l’anti-ideale di Gil de Biedma – il nuovo autore recupera i ricordi allo stesso tempo della capacità di scrivere ed evocare i suoi primi anni a Borzecin, Poronin e Cracovia.

Con la stessa durezza con cui descrive la sua famiglia, che cominciò a sembrare “un grande equivoco”, riferisce l’occupazione nazista e poi l’occupazione sovietica, per la quale tiene la sua più invettiva: “Il comunismo è il peggiore di tutti i mali per me, avuti e futuri “. La sua analisi di come la militanza in ciascuna delle due ideologie dominanti fosse quasi una questione di casualità, conseguenza dei momenti: “Le persone come me hanno gonfiato le fila sia della Gioventù hitleriana che del Komsomol (dove è effettivamente entrato). Tutte le generazioni abbondano in giovani frustrati, ribelli e rifiutati dalla società, e dipende solo dalle circostanze che cosa fanno con la loro ribellione “.

Ma se Baltasar è duro con tutti, più è con se stesso, o con il suo vecchio sé. Ricorda i suoi primi rapporti come capolavori di “cattiva letteratura, cioè di letteratura mendace”. Il suo metodo di lavoro è dovuta al “principio immagine riflessa“: “Ho presentato come più attraente e il più odiato. Sono sorpresa che ha fatto senza un pizzico di cinismo.” Contagiato da “intontimento della popolazione a causa della propaganda”. Ben presto cominciò a non credere, tuttavia, all’ortodossia socialista, alla sua noiosa burocrazia e ai suoi eccessi armati. Gli eventi di Poznan del 1956 e il conseguente K.O. Momentaneo polacco Partito operaio unificato, permette a Mrozek di prendere l’occasione, approfittando di un invito da parte dell’Associazione degli Scrittori, di recarsi a Parigi con autori come Jan Szczepanski, Tadeusz Nowak o Wislawa Szymborska, che avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1996. Poi incontra degli Stati Uniti e, al suo ritorno in Polonia ancora una volta sotto il tallone dell’URSS, questa volta di Gomulka, decide di chiedere asilo in Occidente, dopo il consiglio di sua moglie: “preferirei strofinare i pavimenti di rimanere qui.” C’è un’altra storia, che si concluderà con il ritorno a Cracovia, dalle montagne vicino a Città del Messico, dove ha vissuto tra il 1990 e il 1996, ma non quella di questa autobiografia, ma che Mrozek ha scritto, prima di diventare un povero alias inizia, nel diario del ritorno.

Mrozek non è stato l’unico scrittore a cui la fatalità ha dato il doppio premio di un ictus seguito dall’afasia. Dello svedese Tomas Tranströmer, premio Nobel per la letteratura nel 2011, colpito da un ictus nel 1990 che, tra gli altri danni, gli ha fatto perdere per sempre la capacità di parlare. Tuttavia, comunica con il mondo attraverso la parola scritta anche al culmine dei suoi 83 anni compiuti un mese fa. Nel 1974, 16 anni prima dell’ictus, il poeta aveva scritto nel suo libro “Il cielo a metà” che si sforzano di non definire come premonitori.

Mrozek non è stato l’unico scrittore a cui la fatalità ha dato il doppio premio di un ictus seguito dall’afasia. Dello svedese Tomas Tranströmer, premio Nobel per la letteratura nel 2011, colpito da un ictus nel 1990 che, tra gli altri danni, gli ha fatto perdere per sempre la capacità di parlare. Tuttavia, comunica con il mondo attraverso la parola scritta anche al culmine dei suoi 83 anni compiuti un mese fa. Nel 1974, 16 anni prima dell’ictus, il poeta aveva scritto nel suo libro “Il cielo a metà” che si sforzano di non definire come premonitori.

Qualcosa vuole essere detto ma le parole rifiutano

Qualcosa che non può essere detto, afasia, non ci sono parole ma forse c’è uno stile …

(…)

Poi arriva la fuoriuscita cerebrale: paralisi sul lato destro con afasia, comprende solo frasi brevi, con parole inadeguate …

Ma la musica rimane, continua a comporre nel suo stile, diventa un fenomeno della medicina, per tutti gli anni che ti restano per vivere.

Se qualcosa può essere detto sia su Slawomir Mrozek che su Tomas Tranströmer, potrebbero perdere la lingua, ma hanno mantenuto (ognuno) lo stile, “la musica che rimane” ora e sempre nelle loro parole.